開院から7年、中東遠総合医療センターは統合のモデル事業として評価を高めている。統合の背景と建設の経緯、地域連携を含めた現状と成功の要因について、同センター企業長兼院長の宮地正彦氏と経営管理部経営戦略監の石野敏也氏に取材した。

医師不足による医療崩壊の危機

「統合の最大要因は、2004年の臨床研修医制度の変更に伴う医師不足でした」と宮地氏は切出す。研修先の病院を自由に選べるようになった医師は、専門性を求めて都市部の病院に集中してしまう。煽りを受けたのが掛川市立総合病院と袋井市立袋井市民病院で、医師不足による一部診療科の休止や病棟縮小、救急医療体制の危機に直面した。大学医局への引き揚げが医師不足に拍車をかけ、手術件数の伸び悩みや病床利用率の低下により、病院経営は急速に悪化してしまう。両病院は関連大学である名古屋大学や浜松医科大学等に医師派遣の継続を要請するが、当時はその希望が叶うことはなかった。

築30年余りが経過した建物の老朽化も深刻だった。このままでは維持管理費の増加に加え、最新医療機器や電子カルテの導入も困難であった。両市とも建替えを模索するも単独での建て替えは財政的に厳しかった。中東遠医療圏は、公立病院が地域医療のほとんどを担っていたことから、病院の崩壊はそのまま、地域医療の崩壊につながってしまう。それだけは避けなければならない。

当時、中東遠医療圏の6市町それぞれが病院を持っており、病院長と事務部長が集う6病院病院長・事務長協議会が年2回開催されていた。議題は主に予算決算と現状報告だったが、地域医療体制が厳しさを増す中、磐田市立総合病院前病院長の北村宏氏と同病院前事務部長の磯部健雄氏から『地域で完結するシームレスな地域医療の改革案』が提示された。他の自治体病院の将来についてとやかく言うことは亀裂を生む可能性もあったが、熱心な協議により徐々に理解を得ていくことになる。このことがきっかけとなり医療圏全体の将来と病院のあり方への踏み込んだ議論が行われ、先ずは各医療機関病院トップの間で「機能分担」と「病院完結型から地域完結型医療へ移行」が共有されることとなった。

一方、この度の統合を推し進めた掛川市と袋井市の動きとしては、2005年の地方自治体の大合併を機に市長や議員らが病院の現状や経営状態を詳細に把握。改めて大学医局に医師派遣継続を依頼するも依然として厳しい状況は変わらず、両市ともに単独での存続が難しいとの考えに傾倒することになる。その後、別々に設置した「市立病院のあり方検討会」が「近隣市町との合同建設を視野に入れた病院建替えを検討すべき」との答申書を両市長に提出。県も交えて近隣市町と病院統合について調整を図ったものの、最終的には両市長の決断で2007年に「掛川市・袋井市新病院建設協議会」を設置し、病院統合への動きを本格化した。「公立病院改革ガイドラインが出たのも、同年の2007年でした」と宮地氏。「国による政策誘導が始まる前に、止むに止まれず病院統合による地域医療再編に向けて動き出したのが実情です」。

オープンな決定プロセスと課題克服

同協議会の会長には、佐古伊康氏(しずおか健康長寿財団理事長、元県立総合病院長)が、副会長には故寺尾俊彦氏(元浜松医科大学長)と松尾清一氏(現名古屋大学総長)が就任し、メンバーは両市の市長をはじめ、議会代表、病院長、市民代表等36人の委員で構成した。

毎月1回、計11回開催された協議会は原則公開で、全ての市民が傍聴できるようにした。メディアにも完全公開で、忌憚のない意見交換が新聞やテレビで報道された。石野氏は「全てをオープンにしたことで市民の理解が格段に進みました」と振返る。当初は大半の市民が病院の現状を知らず、統合によって病院が遠くなることへの反発は想像以上だったという。事務局は「協議会だより」で情報周知を図るとともに、市民説明会やシンポジウムの開催、アンケートの実施で意見の共有に努めた。

新病院の経営形態は、地方公営企業法の「全部適用」による「企業団」が最善とされた。それまでの両病院は「一部適用」で、財務規程のみを適用してきた。「全部適用」では企業長を置くことで経営責任を明確化できる上、人事等病院運営に必要な全ての権限を持つことで迅速で機動的な組織運営が可能となる。

最大の課題は新病院の建設場所だった。選定基準は「公共交通機関が利用できる」「救急車やドクターヘリの運行に支障が無い」「駐車場の確保」等で誰にも異論はなかった。ところが「1mでも掛川側、袋井側に片寄ってはならない」とする両市民の感情が対立してしまう。候補地を絞り込んだものの、民意を代弁する両市議会議員間での議論がまとまらない。決裂が危ぶまれた中、正副会長に裁定案を出してもらうことで収拾を図ることになった。当時の状況について、石野氏は佐古会長の言動を回顧する。「書類を投げ出す勢いで、『縁もゆかりもないこの地に京都からはるばる来ている。次に結実しないと空中分解。同意が得られなければ会長を降りる!』と一喝したのです。」

一度空中分解しかけた協議会も次の回で決着した。掛川市側は「断腸の思い」、袋井市側は「苦渋以上の決断」としながら、正副会長が提示した「袋井市との市境に近い掛川市内の民有地」の案に同意した。一部始終がテレビ中継され、翌日の新聞には大手紙を含め殆どが記事として掲載した。直後の市民の反応に石野氏は驚いたと言う。「決まったのだから一刻も早く建設して欲しい」「災害の拠点として命を守って欲しい」「24時間、365日救急医療を提供して欲しい」という意見が続々と届いたのだ。「潮目がガラッと変わったことと、医療施策への関心が他とは比べ物にならないほど強いと痛感しました。」

建設費の負担割合

同協議会がまとめた基本構想書に基づき、新病院建設のための「新病院建設事務組合」が2009年に発足。両市長による正副管理者のもと、基本計画、基本設計、実施設計、用地建設を推進する各種検討会が設置された。

最重要懸案の一つが建設費の負担割合だ。両市議会ではシミュレーションを重ね、用地造成費や建設費、医療機器購入費を人口割65%、均等割20%、距離割15%で計算することで決議した。これにより、2009年度の負担割合は掛川市60・6%、袋井市39・4%と概ね人口比となった。最終費用は土地購入、造成、設計、施工、医療機器、医療情報システムを含め221億5千万円となり、地域医療再生交付金の9億4000万円以外は企業債を充当した。石野氏は「東日本大震災の復興需要が本格化する前に工事契約を結べたため、建物を安価に調達することができました」と振返る。

災害拠点病院の機能と設計

建設地が東海地震の想定震源域にあることから、病院機能では災害拠点病院の機能を重視した。具体的には電力引き込みの多重化、自家発電装置、ヘリポートの設置、屋内外のトリアージスペースの確保、入院ベッドの増床(災害時には500床を800床程度に増床可)、エネルギーセンターを含めた免震構造の採用等だ。設計では、正面玄関から伸びる視認性に優れたホスピタルモールが特徴で、外来部門が両サイドに配置されている。災害時、ホスピタルモールには臨時収容スペース用に簡易ベッドや医療ガスの配管等を設置できるようになっている。病棟は三角形で、全ての病室がバランスよく採光できる上、晴天日には富士山を眺望できる。2013年5月、初代企業長兼院長の名倉英一氏のもと、中東遠総合医療センターは開院。先立つ2日間の内覧会では、1万2千人以上の市民が来院した。

統合の成果と要因

病院統合はどのような効果をもたらしたのか、診療体制、医療の質、病院経営、圏域内の医療体制の視点で説明いただいた。

診療体制(医師数等)

2002年の両病院の医師数は合計80人だったが、統合後の2017年4月には122人に増加した。名古屋大学や浜松医科大学等医局の支援を改めて得たことが大きい。医師派遣に消極的だった医局だが、統合後は大学や教授の評価が一変し、大学として全教授に新病院への支援を取り付けるなど真剣に医師派遣を考えていただけるようになったという。「それだけ病院統合を成し遂げたインパクトが強かったのです」と石野氏。「研修病院としての魅力が大幅に向上したことと、診療実績が評価され県内出身医師のUターン先として認識されたことも貢献しています。」

しかし、派遣側の教授が代替わりすると効果も薄れてしまい、宮地氏が2017年に就任した頃には一部診療科では派遣が再び滞るようになっていた。そこで宮地氏が取組み始めたのが、教育の充実と医学生の見学と実習の積極的な受け入れだ。基幹病院といえども地方の病院に医師を派遣する医局は多くない。「それならば自ら育て、5~10年後の医師を養成しようと考えたのです。ここで育った医師がまた戻ってくれば人事で悩むことはありません。」日本トップクラスの臨床研修病院を目標に掲げるトップ指導のもと、多忙を極める医療スタッフが教育にも注力するようになる。職員も教育現場を支援するようになった。「研修医のマッチングは、最初1~3人程度でしたが、今はフルマッチの状態です。」

医療の質

統合前の両病院は、救急医療どころではなかった。救急科は存在せず、休日と夜間は当直の2人の医師で担当せざるを得なかった。患者が混み合う時は救急要請を断ることもあり、近隣市町や時には浜松市に搬送するケースもあった。現在、当直医は研修医を含めた7~8名体制になり、「断らない」をモットーに365日24時間体制を敷いている。劇的な変化である。

救急体制は、3名の救急科医師に加えて全診療科が救急医療を支えるオール中東遠体制への移行を遂げている。2016年には救命救急センターの指定も受け、現在では中東遠全域からの一刻を争う搬送患者に迅速に対応できるようになった。隣接地域からの受け入れ増加により、2018年度の救急車搬送件数は6228件と2016年の5532件に比べて大幅増加ながら、救急対応率は99%を達成している。

こうした体制づくりに欠かせないのがリーダーシップであり、宮地氏が心掛けているのがボトムアップ型コミュニケーションだ。「トップが押し付けるのではなく、どうあるべきか方向性を示します。それに沿って現場で自発的に話し合い、対策を講じてもらいます。」揉めている案件でも間に誰かを入れず、当事者同士で話し合ってもらう。これができると譲り合い、サポートし合う機運が高まるという。救急体制の危機もこの方法で乗越えた。「以前は両病院から異動してきた職員が大半で、時には文化の違いによる摩擦がありましたが、今では院内の風通しが見違えるように良くなっています。機能評価の受審も大いに役立ったと思います。」

病院経営(収支)

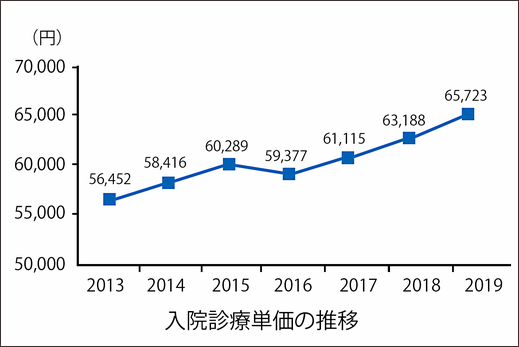

患者数の伸びと単価向上により、医業収益は着実に向上している。石野氏は「統合によるスケールメリットと中東遠圏域における適切な機能分担が大きく寄与した」と分析する。医師やスタッフの充実と開業医からの紹介患者の増加、地道な支出削減も見逃せない。ベッド一床当たり、医師一人当たりの収益率は県内でもトップクラスだ。

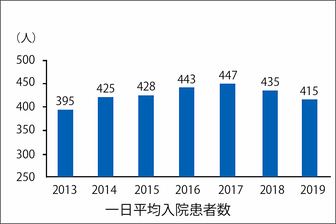

数字を見ると、2013年度に比べて平均入院患者数は2018年度で395人から435人へ、外来患者数は1171人から1242人へ増加した。両病院合せて850床を500床にダウンサイジングしながら医療の質の向上により診療単価を上げ、2018年には黒字を達成。結果、両市の病院負担額が減少し、市民一人当たりの病院への負担額(繰入金)は約1万円から7442円へ減少した。

中東遠医療圏域内の体制

統合により、同医療圏の体制は大きく変わった。基幹病院は磐田市立総合病院との「2基幹病院体制」となり、他の公立病院が回復期病棟を持つ「機能分担」が進んだ。さらに旧病院の跡地に設置された回復期療養病院と併せて、後方支援体制は大幅に充実した。病院完結から地域完結型へ一歩ずつ近づいている。

「急性期から慢性期、在宅までの切れ目のない一貫した医療提供体制の強化」に向け、地域医療機関との関係づくりにも取組む。地域連携室が中心となり、医師が同行して挨拶回りを行うほか、紹介の相談を文書だけでなく電話で行う等、顔が見える関係づくりを心掛けている。結果、2013年度と2018年度を比較すると、紹介率は59・6%から86・9%に、逆紹介率は44・2%から100・5%に上昇、2016年には地域医療支援病院にも承認された。

一般的に、公立病院の統合が進まない原因は、市民感情、費用負担、医師の確保、建設場所とされる。宮地氏は「当院の場合、両市の市長と議会の揺るがない決意、市民の理解、医療関係者の懸命な努力により開院にこぎつけることができました」と力を込める。中東遠総合医療センターのプロセスと成果は、課題克服を模索する全国自治体の好事例だ。